こんにちは。不可思議絵の具です。

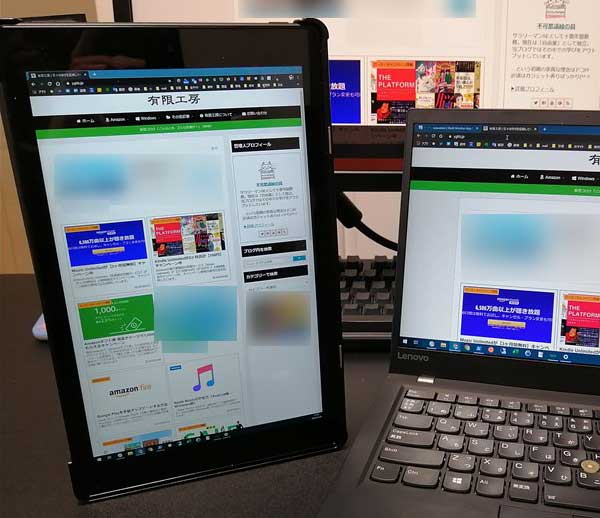

Amazonアプリストアの「spacedesk」アプリで、Fireタブレットをサブディスプレイにする方法を説明します。

WindowsパソコンとFireタブレットに「spacedesk(無料)」をインストールすると、Fireタブレットを手軽にサブディスプレイ化できます。

表示遅延は多少ありますが、「資料を表示しておく程度の使い方」なら全く支障ありませんし、無線接続なのでパソコン側の「ポートの空き」「ケーブルの取り回し」といった心配が不要。

Fireタブレットはバッテリーで動くので、ノートパソコンと組み合わせたモバイル環境にも最適です。

以下の機種で動作確認しています。

| ○ … 動作可 × …動作不可 - … 未発売 | |||

|---|---|---|---|

| 機種名 | Fire 7 | Fire HD 8 | Fire HD 10 |

| 商品ページ | 開く | 開く | 開く |

| レビュー記事 | 開く | 開く | 開く |

| 2017年版 (第7世代) | ◯ | ◯ | ◯ |

| 2018年版 (第8世代) | - | ◯ | - |

| 2019年版 (第9世代) | ◯ | - | ◯ |

| 2020年版 (第10世代?) | - | Plusで 確認 | - |

※パソコン側はWindowsでなければなりません(Mac不可)

※Fire HD 8 2020年版はPlusで動作確認

では、本文行きます。

Fireタブレットがモバイルサブディスプレイになる

サブディスプレイは便利!

パソコンの2画面ディスプレイの便利さに異論を唱える人は、そういないと思います。

サブディスプレイがあると、

- サブに参考資料を表示して、メインで資料を書く

- サブに設計書を表示して、メインでプログラムを書く

- サブのYouTubeで作業用動画を流しつつ、メインで作業する

- サブのTwitterを監視しながら、メインで作業するw

- メインにテレビを表示して、サブで実況スレに書き込むw

こんな使い方ができて色々捗ります。

廃人度が高くなってくると、2画面どころか、3画面!4画面!という人もいますね。

職場や家庭では普通だが、モバイルでは難しい

ただ、デスクトップ環境(職場や家庭)ならサブディスプレイを使っている人は多いと思いますが、モバイル環境でサブディスプレイを使おうとすると、途端にハードルが上がります。

- 軽くて、

- 持ち運べるサイズで、

- USBケーブルだけで給電できて

(またはバッテリーが付いていて)

といった商品は結構高いので買うのに勇気が要ります😅

また、デスクトップ環境でも、

サブディスプレイなんて、

「あっても無くても、どっちでもいい」程度。

サブディスプレイの設置スペースがもったいない

という方も居られるでしょう。

実際、ディスプレイを複数台机に置くと、かなり場所を取ります。

Fireタブレットなら手軽にサブディスプレイを試せる

そういった方におすすめなのが、Fireタブレットのサブディスプレイ化です。

WindowsパソコンとFireタブレットに「spacedesk(無料)」をインストールするだけで、Fireタブレットを手軽にサブディスプレイ化できます。

Fireタブレット自身がバッテリーで動くので、電源の心配がないのも好ポイントです。

表示遅延が大きい(動きがモッサリしている)ので、最初からサブディスプレイ目的でFireタブレットを買うのはオススメできませんが、元々Fireタブレットを持っている方は、試してみる価値は十分ありますよ。

「自分にとってモバイルディスプレイは必要なのか?」という所も含めて、モバイルディスプレイの使い勝手を手軽に検証できます。

準備

では、Fireタブレットをサブディスプレイ化する手順を説明します。

以降、

- 接続先のWindowsパソコンのことを「親機」

- 接続元のFireタブレットのことを「子機」

と呼びます。

親機にドライバーをインストール

ダウンロード

まず、親機(Windowsパソコン)にディスプレイドライバーをインストールします。

(残念ながら、親機になれるのはWindowsだけです。Mac不可)

公式サイトの『DOWNLOAD NOW』をクリックし、適切なWindowsバージョンに応じたセットアップファイルをダウンロードします。

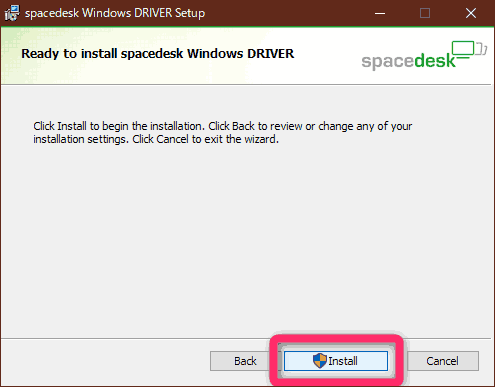

インストール

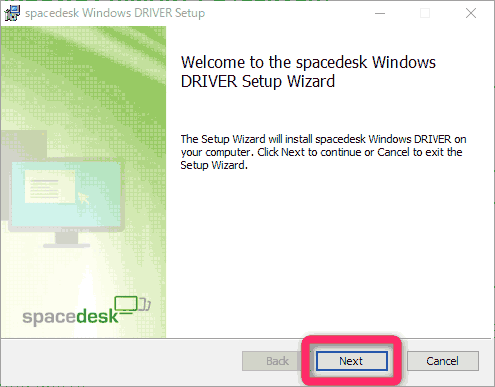

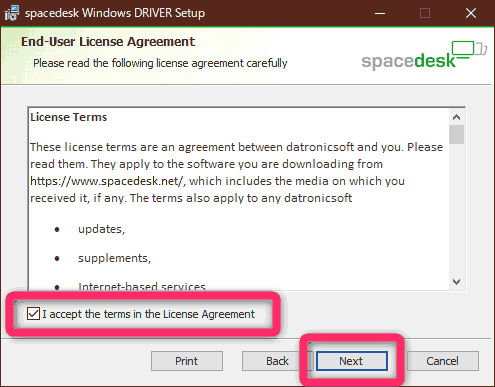

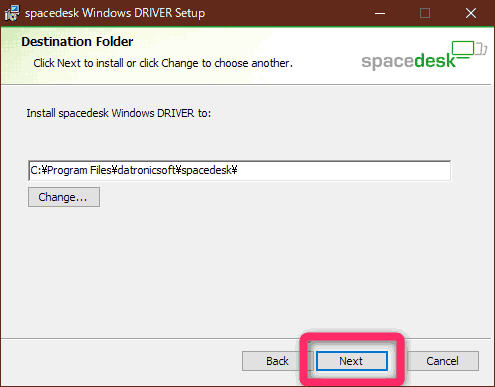

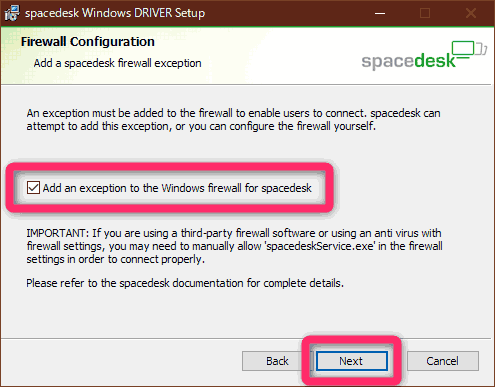

ダウンロードしたセットアップファイルを開いて、インストールします。

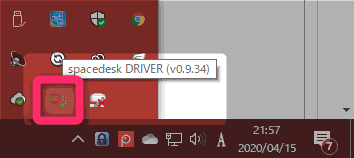

タスクアイコンに「spacedesk DRIVER」が表示されれば準備完了です。

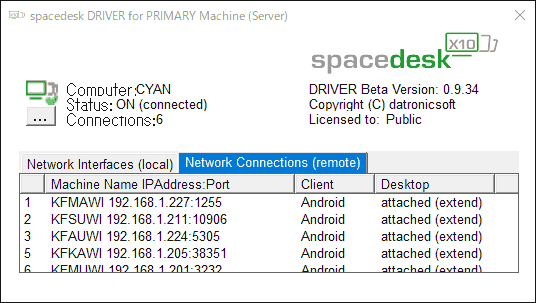

メインウインドウには接続台数や子機の一覧が表示されます。

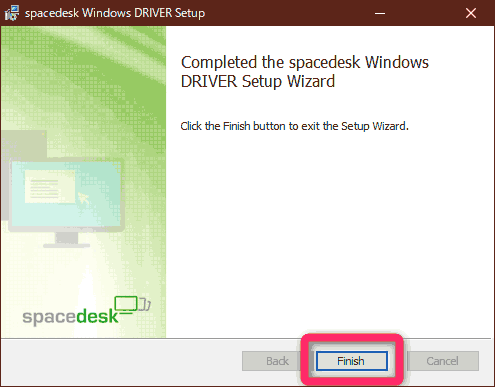

子機にアプリをインストール

子機(Fireタブレット)でAmazonアプリストアを開き、「spacedesk」をインストールします。

spacedeskの使い方(基本編)

細かいことは後にして、まずは、つないでみましょう。

子機から親機に接続

- 子機(Fireタブレット)でspacedeskを起動

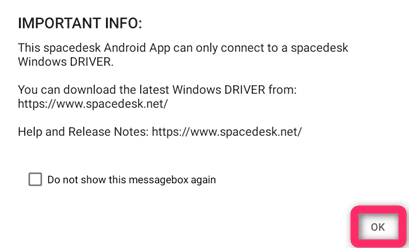

- IMPORTANT INFOが表示されたら『OK』をタップ

「接続にはWindows側にドライバーを入れてね。公式サイトで配ってるよ。ヘルプや更新履歴もここで」と書いてあります。

「接続にはWindows側にドライバーを入れてね。公式サイトで配ってるよ。ヘルプや更新履歴もここで」と書いてあります。

『Do not show this messagebox again』にチェックを入れれば、以降表示されません - 一覧の親機をタップ

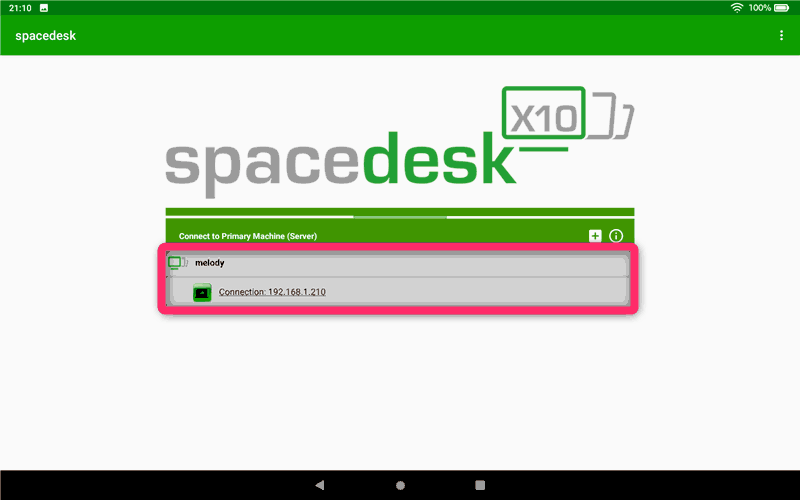

親機が自動的に検出されて一覧表示されているはずです。

Fireタブレットの画面が、パッとWindowsの画面に切り替わったはずです。

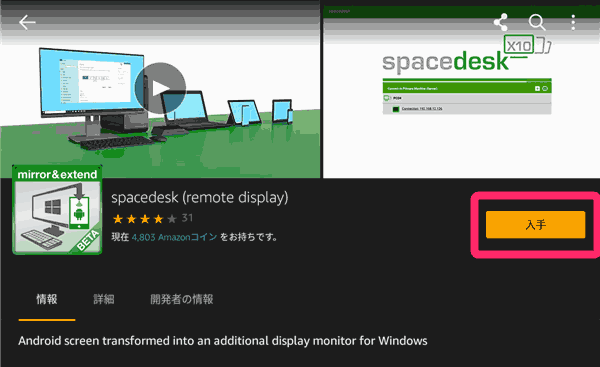

画面の調整

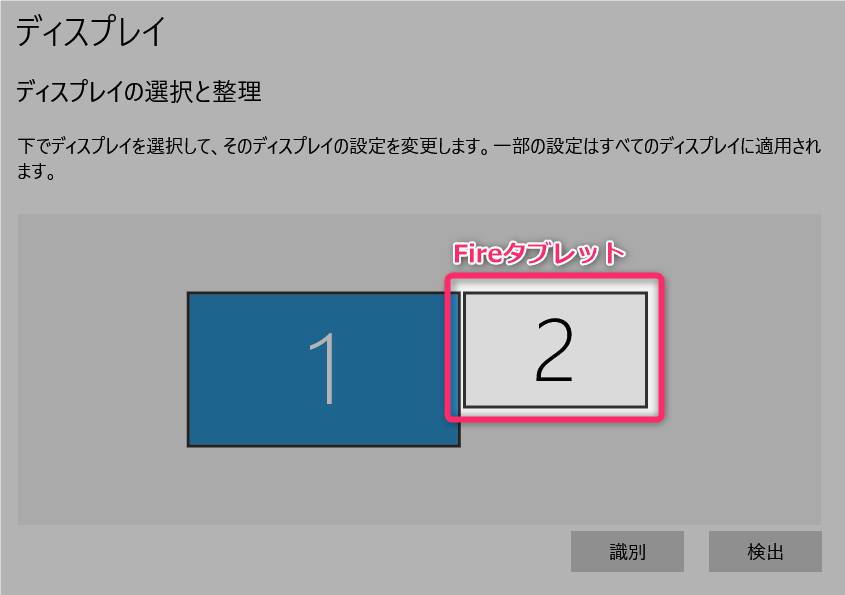

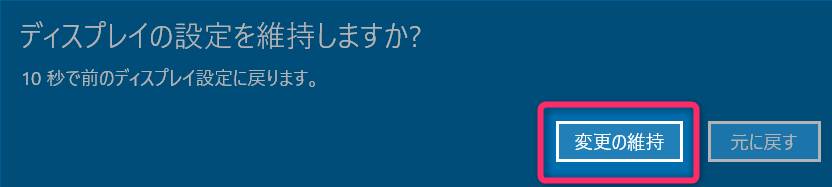

最初は子機に、親機と同じ画面が表示されているかと思います。

親機側のディスプレイ設定が「表示画面を複製する」になっているためです。

これではサブディスプレイの意味がないので、設定を「表示画面を拡張する」に変えて、別々の内容を表示するようにします。

切断

Fireタブレットを他のことに使いたくなったら切断します。

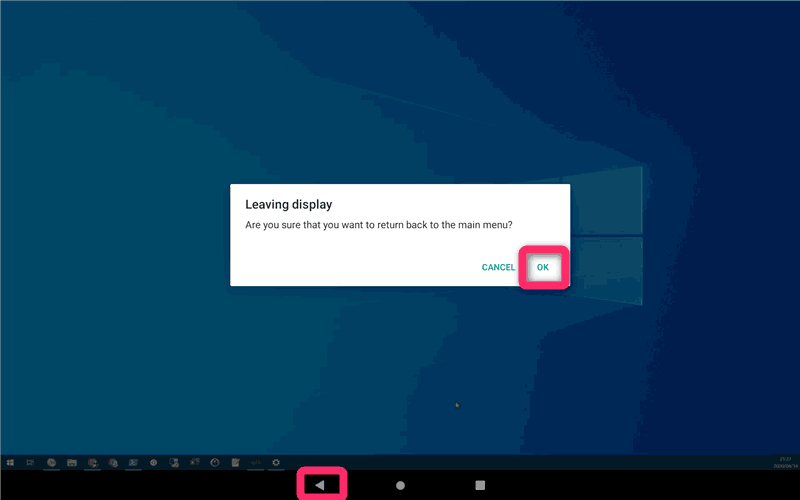

- 画面端をスワイプ

ナビゲーションバー(◀ ◯ ⬜)が表示されます - ◀をタップ

- 【Leaving Display】と表示されたら『OK』をタップ

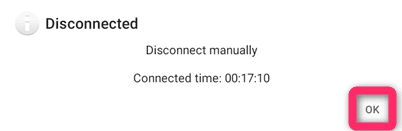

- Disconnectedとなれば終了

spacedeskの使い方(応用編)

縦向きにすると文書表示に便利

Fireタブレットを縦向きにすると、画面も自動的に縦向きになります。

Webサイトや縦向きのPDFなど、文書類を縦覧するときに便利です。

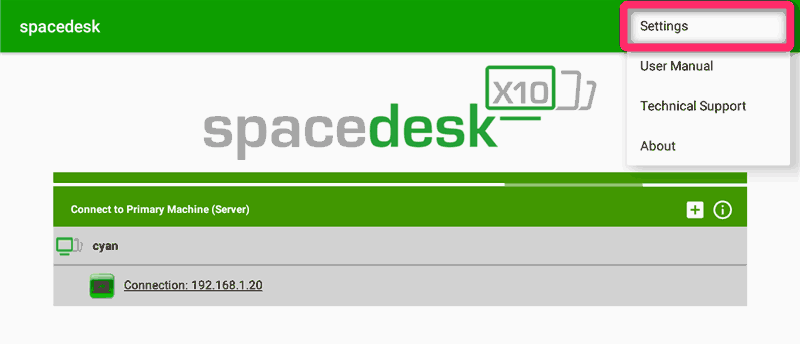

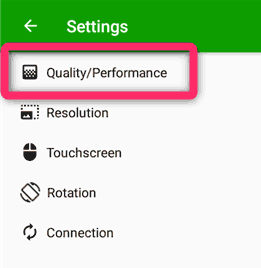

表示のカクつきを抑えるには

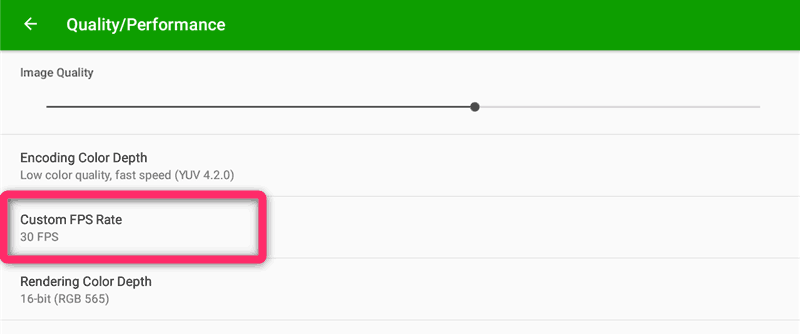

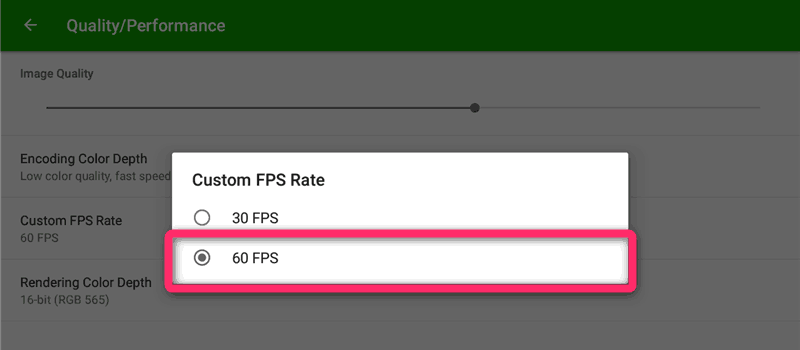

FPS値を上げる方法

根本的には「表示色数を減らす」「LANを高速にする」という工夫が必要かと思いますが、

FPSを上げるのが一番手っ取り早かったです。

その他項目

その他、チューニングに関する項目を軽く紹介します。

「反応を良くする」という意味では、「Encoding Color Depth」「Rendering Color」は既に最適な値が設定されており、残る「Image Quality」しか、イジりようがありません。

| 値 | 説明 |

|---|---|

| Image Quality | 画質。 |

| 落とすほど画質が悪くなり、反応が良くなる LANが高速なら、上げる余地が出る | |

| Encoding Color Depth | エンコーディング時の色数。 初期値:Low color quality, fast speed (YUV 4.2.0) |

| 上げると色鮮やかになり、反応が悪くなる LANが高速なら、上げる余地が出る | |

| Custom FPS Rate | 秒間あたりのフレーム数。 初期値:30 FPS |

| 上げると動きが滑らかになる 子機の電池持ちが悪くなると思われる | |

| Rendering Color Depth | レンダリング時の色数。 初期値:16-bit (RGB 565) |

| 上げると色鮮やかになり、反応が悪くなる 子機のCPUが高速なら、上げる余地が出る |

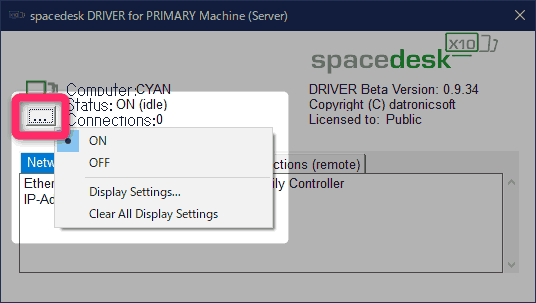

ディスプレイの管理

- 親機のドライバー設定画面を表示(タスクアイコンをダブルクリック)

- 『…』をクリック

- 『OFF』にする▶全機接続解除

- 『Clear All Display Settings』をクリック ▶ 今まで接続したFireタブレットの設定を削除する

ディスプレイの配置がスッキリしますが、個別の設定(向き・拡大率など)は失われます

まとめ

以上、「spacedesk」アプリでFireタブレットをサブディスプレイ化する方法の説明でした。

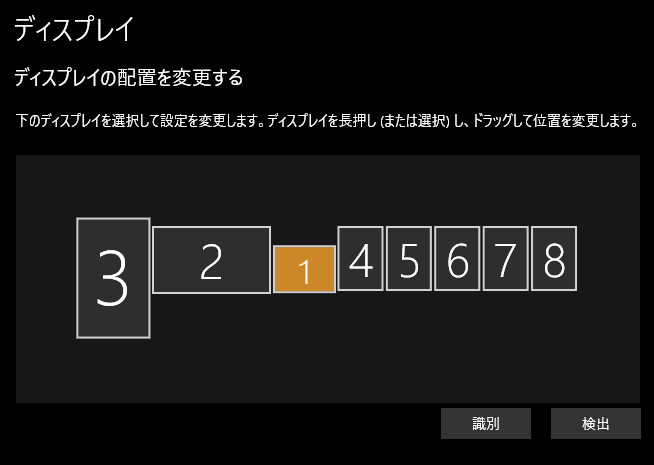

アプリの説明文から察するに、最大10台、同時接続できるようです。

実際、手持ちのFireタブレットが6台つながるところまでは確認しました。

壁紙の設定を「スパン」にすると、1枚が引き伸ばされて、こんな風に表示されますよ。 遊んでみてください。

ディスプレイ設定に並びまくる様は、圧巻です。

Fire HD 10 2019を5時間ほど繋ぎっぱなしで使いましたが、電池消費量は100%▶75%と、電池持ちも悪くありません。

以前紹介した「Splashtop Wired XDisplay」を使う方法に比べて

- 無線(Wi-Fi)なのでケーブルの取り回しが不要

(=好きな位置にサブディスプレイを置ける)

(=映像ケーブル端子の種類を気にせずに済む) - 10台まで同時接続可能

(=10台までサブディスプレイを増やせる) - 表示遅延はあるが、十分実用レベル

- Google Play不要

- 無料、広告も無い

(業務利用ではライセンス契約が必要なようです)

と、圧倒的に利便性が優れており、個人的には「こちらを選ばない理由がない」と感じました。

以上です。

では(^O^)/

事前にギフト券チャージして買うと、ポイント還元で少しお得。

今なら初チャージで1,000ポイントもらえるキャンペーン中。

5,000円チャージで1,000円(20%)も戻って更にお得。